Neuroplasticité : comment le cerveau se réinvente après un AVC

Chez emeis, la rééducation neurologique ne se limite pas à réapprendre à marcher ou à s’exprimer. Elle aide chacun à retrouver un nouvel équilibre de vie, grâce à l’incroyable capacité du cerveau à se réinventer. Explications.

Le cerveau, un organe capable de se réorganiser

Lorsqu’un patient subit un AVC, un traumatisme crânien ou une autre blessure au cerveau, son cerveau entre dans une phase de plasticité augmentée, qui favorise l’apprentissage et la compensation. « Un neurone mort ne revivra jamais. Mais ses voisins peuvent apprendre à faire le travail à sa place, » explique Cynthia Van As, référente régionale emeis et coordinatrice de sept centres de rééducation en région PACA.

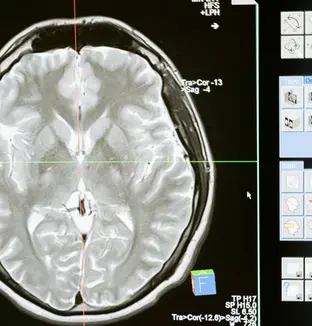

La rééducation neurologique repose sur cette capacité du cerveau à réactiver ses réseaux neuronaux. Grâce aux IRM fonctionnelles, on sait désormais que les fonctions cérébrales ne sont pas confinées à des zones fixes, mais activent des circuits multiples.

Une approche emeis 100 % personnalisée

La rééducation neurologique ne peut pas être un protocole standardisé. Chez emeis, chaque thérapeute construit un plan de soins sur mesure, en fonction des besoins fonctionnels réels, des préférences du patient et de ses capacités du moment, afin de construire avec le médecin responsable un projet thérapeutique personnalisé et adapté.

« Il n’existe aucune recette miracle. Aucun exercice ou aucune thérapie n’est à écarter si son efficacité est prouvée, » admet Cynthia. Cette approche requiert par conséquent une grande capacité d’analyse et d’adaptation de la part des équipes. Les soignants sont précisément formés au raisonnement clinique complexe, ainsi qu’aux protocoles démontrés efficaces par la recherche clinique.

Motivation, famille et environnement : des leviers décisifs

Dans un parcours de rééducation où la motivation et la résilience sont les clés, l’entourage du patient joue un rôle essentiel pour le faire progresser. Les ergothérapeutes évaluent et adaptent les environnements des patients avant leur retour à domicile, en présence des aidants et une semaine de transition est souvent dédiée à la sortie pour favoriser l’auto-rééducation du patient, avec le soutien des proches. « Les patients bien entourés progressent mieux. L’aidant est souvent le relais indispensable entre les soins et la maison, » reconnait Cynthia.

Mais la motivation personnelle de chaque patient est cruciale. C’est la raison pour laquelle les équipes leur apportent des retours objectifs, leur proposent des activités collectives et des séances ludiques. Un accompagnement psychologique peut être aussi proposé. Tout est mis en œuvre pour soutenir le moral, parfois mis à rude épreuve, en particulier lorsque l’hospitalisation se prolonge : « Parfois, je leur dis : faites une pause. Prenez deux jours pour faire ce qui vous rend heureux. Reconnectez-vous à vous-même et revenez avec un nouvel état d’esprit, » confie Cynthia.

Retrouver le maximum de ses capacités

Une patiente d’une cinquantaine d’années est arrivée cinq jours après un AVC, le bras gauche flasque et une sensibilité altérée. Grâce à une motivation hors norme et à la pratique quotidienne de la thérapie miroir – en plus de tous ses rendez-vous programmés par les équipes de soin – elle a pu récupérer près de 80 % de la mobilité et commande motrice de son bras.

Un autre patient, ancien chanteur et coach vocal, atteint de troubles de la parole, a confié aux équipes emeis que retrouver sa voix et capacité de communiquer était plus important pour lui que la marche. L’équipe a adapté tout le programme pour prioriser l’orthophonie. Résultat : une progression marquante… et une grande satisfaction car il a pu retrouver la capacité maximale de fonctionnement nécessaire aux activités de la vie quotidienne.

« On commence toujours la rééducation par la même question : qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? » ajoute Cynthia.

Rééduquer ou réadapter : les deux chemins de rééducations fonctionnelle

Quand la récupération n’est pas possible, la rééducation cherche à compenser en trouvant différentes solutions : changer de main dominante, réorganiser l’espace de vie pour l’adapter à ses capacités ou encore réapprendre autrement avec des aides techniques. Dans tous les cas, le patient reste l’acteur central de sa progression.

Être actif, curieux, engagé intellectuellement et/ou physiquement rend plus apte à récupérer. Certains patients arrivent déjà très « entraînés » mentalement, ce qui facilite grandement le travail de l’équipe. « Un patient expert en programmation neurolinguistique a presque complètement mené sa propre rééducation. J’étais juste là pour l’aiguiller, » admet volontiers Cynthia.

En effet, seul le patient peut porter la volonté profonde de progresser. Son projet thérapeutique est donc au cœur de la rééducation. Ce n’est pas aux soignants de définir à sa place ce qui compte le plus, mais c’est à eux qu’incombent le devoir de bien l’écouter, de le comprendre et de l’accompagner dans la construction de ses priorités. L’objectif : l’aider à retrouver ce qui, pour lui, donne sens à la vie au quotidien.

« Notre travail, c’est de créer les meilleures conditions possibles pour favoriser leur rééducation et recuperation. Le leur, c’est d’y croire, » conclut Cynthia.